Sorbitunverträglichkeit

Blähungen, Durchfall, Mundgeruch: Das können die Symptome einer Sorbitunverträglichkeit sein. Lesen Sie hier alles über Ursache, Test, Therapie und Ernährung bei Sorbitintoleranz.

von Sabine Theiding, Gründerin | Quellen

Was ist eine Sorbitunverträglichkeit?

Bei der Sorbitunverträglichkeit ist die Verwertung von Sorbit im Dünndarm ganz oder teilweise gestört. Das Sorbit kann nicht vom Dünndarm aufgenommen werden. Es gelangt daher in den Dickdarm, wo es durch die Bakterien verarbeitet wird. Dies führt zu Gasbildung (Blähungen) und weiteren Symptomen.

Die gestörte Aufnahme im Dünndarm (Resportionsstörung genannt) führt zu einer erhöhten Ballaststoffzufuhr im Darm und damit zu einem Ungleichgewicht in der Darmflora.

Bei Menschen mit Sorbitintoleranz zeigen sich die Symptome schon nach dem Verzehr geringer Mengen von Sorbit. In großen Mengen genossen (ca. 20-30 g), führt Sorbit aber auch beim gesunden Menschen zu Beschwerden. Lebensmittel, die mehr als 10 Prozent Sorbit enthalten, müssen daher den Hinweis tragen: "...kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken".

Sorbit kann von fast 80 Prozent der westlichen Bevölkerung nicht oder nur schlecht verwertet werden 3.

Die Sorbitunverträglichkeit ist keine Allergie. Sie gehört zu den nicht allergischen Lebensmittelunverträglichkeiten, die wesentlich häufiger als die Lebensmittelallergien auftreten. Die Sorbitunverträglichkeit gehört zusammen mit der Laktoseintoleranz und Fructoseintoleranz zu den sogenannten Kohlenhydratmalassimilationen, auch Zuckerverwertungsstörung genannt. Die Sorbitunverträglichkeit wird in Fachkreisen Sorbitmalabsorption genannt.

Bei einer Sorbitunverträglichkeit sollten sorbithaltige Lebensmittel möglichst gemieden und die individuelle Toleranzgrenze festgestellt werden (siehe Ernährung & Therapie).

Isolierte Sorbitintoleranz

Fachärzte sprechen von einer isolierten Sorbitmalabsorption oder isolierten Sorbitintoleranz, wenn sich die Unverträglichkeit nur auf Sorbit beschränkt, also gleichzeitig keine Fruchtzuckerunverträglichkeit besteht.

Bei der isolierten Sorbitunverträglichkeit spielt die Menge der verzehrten Fructose keine Rolle.

Kombinierte Fructose- und Sorbitunverträglichkeit

Viel häufiger gibt es die kombinierte Fructose- und Sorbitunverträglichkeit. Das bedeutet, Fruchtzucker und Sorbit werden jeweils alleine vertragen, isst man beides jedoch in Kombination, treten die Symptome und Beschwerden auf. Die Diagnose lautet hier: sorbitabhängige Fruktosemalabsorption oder sorbitabhängige intestinale Fruktoseintoleranz.

Fructoseintoleranz

Menschen die keine Sorbitunverträglichkeit haben aber eine Fructoseintoleranz, müssen Sorbit trotzdem meiden.

Warum das so ist?

- Zum einen, da Sorbit und Fructose den gleichen Stoffwechselweg nehmen und deshalb die bereits eingeschränkte Aufnahmefähigkeit von Fructose im Dünndarm zusätzlich gehemmt wird,

- zum anderen weil Sorbit in Fruchtzucker umgewandelt werden kann.

Was ist Sorbit?

Sorbit, auch genannt Sorbitol, ist das Abbauprodukt von Glukose und Fruktose. Sorbit stellt chemisch einen Alkohol dar, der wegen seiner Süße auch als Ersatz für Zucker genutzt wird. Sorbit ist ein natürlicher Bestandteil von bestimmten Obstsorten. Eine gesunde Ernährung mit viel Obst kann daher sorbitreich sein und führt bei Menschen mit Sorbitunverträglichkeit zu Symptomen.

- Sorbit ist auch ein Lebensmittel-Zusatzstoff und wird in der Lebensmittelindustrie als Süßungsmittel, Trägerstoff für Aromen und Vitamine, sowie als Feuchthaltemittel eingesetzt. Es trägt die E-Nummer E420.

- Sorbit ist ungefähr halb so süß wie Haushaltszucker (Saccharose) und enthält viel weniger Kalorien. Sorbit hat pro Gramm 2,4 Kalorien und Haushaltszucker 4 Kalorien. Sorbit verbreitet einen leicht kühlenden Effekt beim Essen.

- Sorbit ist kein Süßstoff, sondern ein Zuckeraustauschstoff.

- Sorbit gehört genauso wie Mannit, Lactit, Isomalt, Malit oder Xylit zur Gruppe der Zuckeralkohole. Die Bezeichnung Alkoholkohlenhydrat ist eine chemische Definition. Sorbit enthält keinen Alkohol (Ethanol).

- Da zum Abbau von Sorbit im Körper kein Insulin erforderlich ist und somit der Blutzuckerspiegel nicht ansteigt, wird Sorbit häufig in Light-Produkten, zuckerfreien Produkten und Diabetikerlebensmitteln verwendet.

- Häufig wird Sorbit in zahnfreundlichen Produkten wie Kaugummis und Zahncremes verwendet, da es nicht die an der Kariesbildung beteiligten Bakterien im Mundraum nährt.

Herstellung / Gewinnung von Sorbit

Ursprünglich wurde Sorbit aus den Früchten der Eberesche (Vogelbeere) gewonnen, die bis zu 12 % Sorbit enthalten. Mittlerweile wird Sorbit jedoch mit Hilfe von Enzymen aus Traubenzucker (Glucose) hergestellt. Die industrielle Herstellung erfolgt aus Mais- und Weizenstärke. Das Herstellungsverfahren, dass gentechnisch veränderte Organismen verwendet, kommt in Europa nicht zum Einsatz.

Symptome der Sorbitunverträglichkeit

Wie äußert sich eine Sorbitunverträglichkeit? Wenn Sorbit im Darm nicht vollständig verarbeitet werden kann, kommt es zu den gleichen Symptomen wie bei der Laktose- oder Fructoseintoleranz. Die häufigsten Symptome einer Sorbitunverträglichkeit sind:

- Blähungen

- Blähbauch

- Durchfall

- Bauchschmerzen

- Darmkrämpfe

- Aufstoßen

- Mundgeruch

- Druck- und Völlegefühle

- Übelkeit

- Kopfschmerzen und

- Fettstühle.

Daneben besteht die Gefahr, dass es zu bakteriellen Fehlbesiedlungen im Darm kommt.

Wie schnell machen sich die Symptome der Sorbitunverträglichkeit bemerkbar?

Die Symptome zeigen sich oft nach wenigen Minuten, aber auch zeitversetzt bis 48 Stunden nach dem Verzehr sorbithaltiger Lebensmitteln.

Art und Schwere der Symptome

Die folgenden Faktoren beeinflussen die Art und Schwere der Symptome:

- die Menge des verzehrten Sorbit,

- bei kombinierter Fructose- und Sorbitunverträglichkeit die Menge der verzehrten Fructose

- die individuelle Aufnahmekapazität (bei jedem Betroffenen unterschiedlich stark ausgeprägt)

- die Art und Anzahl der Darmbakterien.

Zusätzlich kommt es darauf an, welche weiteren Nahrungsbestandteile zusätzlich zur Fructose verzehrt wurden. So können z. B. der gleichzeitige Verzehr von Sorbit und Eiweißen und/oder Fetten die Verweildauer der Speisen im Dünndarm verlängern. Dies hat zur Folge, dass das Sorbit besser aufgenommen werden kann und die Beschwerden sich reduzieren.

Wie entstehen die Symptome?

Das Sorbit gelangt wegen der Aufnahmeschwäche in den Dickdarm. Dort wird esdurch Bakterien verarbeitet. Durch den bakteriellen Abbau des Sorbit (Sorbitol) folgt die Entstehung kurzkettiger Fettsäuren. Außerdem kommt es zur gesteigerten Gasbildung (Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff H2) und erzeugt so die genannten Symptome.

Sorbittest, H2-Atemtest

Der H2-Atemtest (Wasserstoff-Atemtest) ist das Standardinstrument zur Diagnose einer Sorbitunverträglichkeit (Sorbittest).

Wie funktioniert der H2-Atemtest?

Es lässt sich in der Atemluft testen, wenn Sorbit schlecht verwertet wird. Wenn Sie eine Sorbitunverträglichkeit haben, wird Sorbit durch Bakterien im Dickdarm abgebaut. Dabei entsteht unter anderem Wasserstoff (H2). Dieser Wasserstoff gelangt über die Blutbahn in die Lunge und schließlich in den Atem.

Beim Sorbittest zur Sorbitunverträglichkeit werden maximal 10 Gramm Sorbit in Wasser gelöst verabreicht. Es gibt aber tatsächlich derzeit keine einheitlichen Standards für den Sorbittst bezüglich der Menge an Sorbit. Da Sorbit auch bei gesunden Menschen ab einer bestimmten Menge abführend wirkt, fehlt die Festlegung, wo die konkrete Grenze zur Sorbitunverträglichkeit liegt. Es gibt bisher noch keine Klassifizierung in Schweregrade.

Wann wird der Sorbittest durchgeführt?

Hinweise auf eine Sorbitunverträglichkeit gibt ein Symptom- und Ernährungstagebuch, in dem Ihre Beschwerden und alles was Sie essen notiert wird. Der H2-Atemtest wird bei einem Facharzt durchgeführt. Dies ist oft ein Gastroenterologe, also ein Spezialist für Erkrankungen des Magen-/Darm-Traktes (innere Medizin). Auch Dermatologen und andere Fachärzte führen ihn durch.

Mittlerweile gibt es zur Sorbitintoleranz auch einen Selbsttest für Zuhause von der Firma Cerascreen.

Ursache der Sorbitintoleranz

Was die Ursache eine Sorbitunverträglichkeit sein könnte, ist Wissenschaftlern bisher unbekannt. Die Symptome treten auf, da Sorbit im Darm nicht richtig verwertet werden kann. Es gibt bisher nur die Vermutung, dass der höhere Konsum von Sorbit in industriell gefertigten Lebensmitteln schuld daran sein könnte. Auch andere Zusatzstoffe und Antibiotika stehen im Verdacht eine Irritation des Darmes, der Darmflora und Darmschleimhaut zu bringen, die dann Ursache für fehlende Enzyme ist.

Ernährung bei Sorbitintoleranz

In einer Ernährungstherapie wird die Verzehrmenge von Sorbit in Lebensmitteln und Getränken der persönlichen Toleranzschwelle angepasst.

Dafür wird die Ernährung nach einem 3-stufigem Plan umgestellt. Ziel dieser Ernährungstherapie ist herauszufinden, wo die individuelle Toleranzgrenze des Sorbitintoleranten liegt. Es wird die Antwort auf die Frage gesucht “Welche Menge kann ich genau vertragen? Was darf ich essen?“ Der Patient soll lernen, welche Lebensmittel für ihn gut verträglich sind und welche Mengen an sorbithaltigen Lebensmitteln er in einer ausgewogenen Dauerernährung einbauen kann – ohne komplett auf sorbithaltiges Obst und Gemüse verzichten zu müssen.

So sieht der 3-stufige Plan aus:

1. Phase: Diät - nur sorbitfreie Lebensmittel

Zwei bis vier Wochen muss sich der Patient einer strengen Diät unterziehen. In dieser Phase muss sich der Patient sorbitfrei ernähren (< 0.5 g Sorbit am Tag). Auch andere Zuckeralkohole (Mannit, Isomalt, Xylit) werden weggelassen. Ziel dieser Phase ist es, dass die Beschwerden des Patienten verschwinden. Als Unterstützung und zum Überprüfen ist es unumgänglich ein Ernährungstagebuch zu führen, in dem zum einen notiert wird, was wann gegessen wurde und wann es zu welchen Beschwerden kam.

- Rezepte bei Sorbitunverträglichkeit: Mehr als 400 sorbitfreie Rezepte. Die Rezepte enthalten weniger als 0,005g (5mg) Sorbit pro Portion.

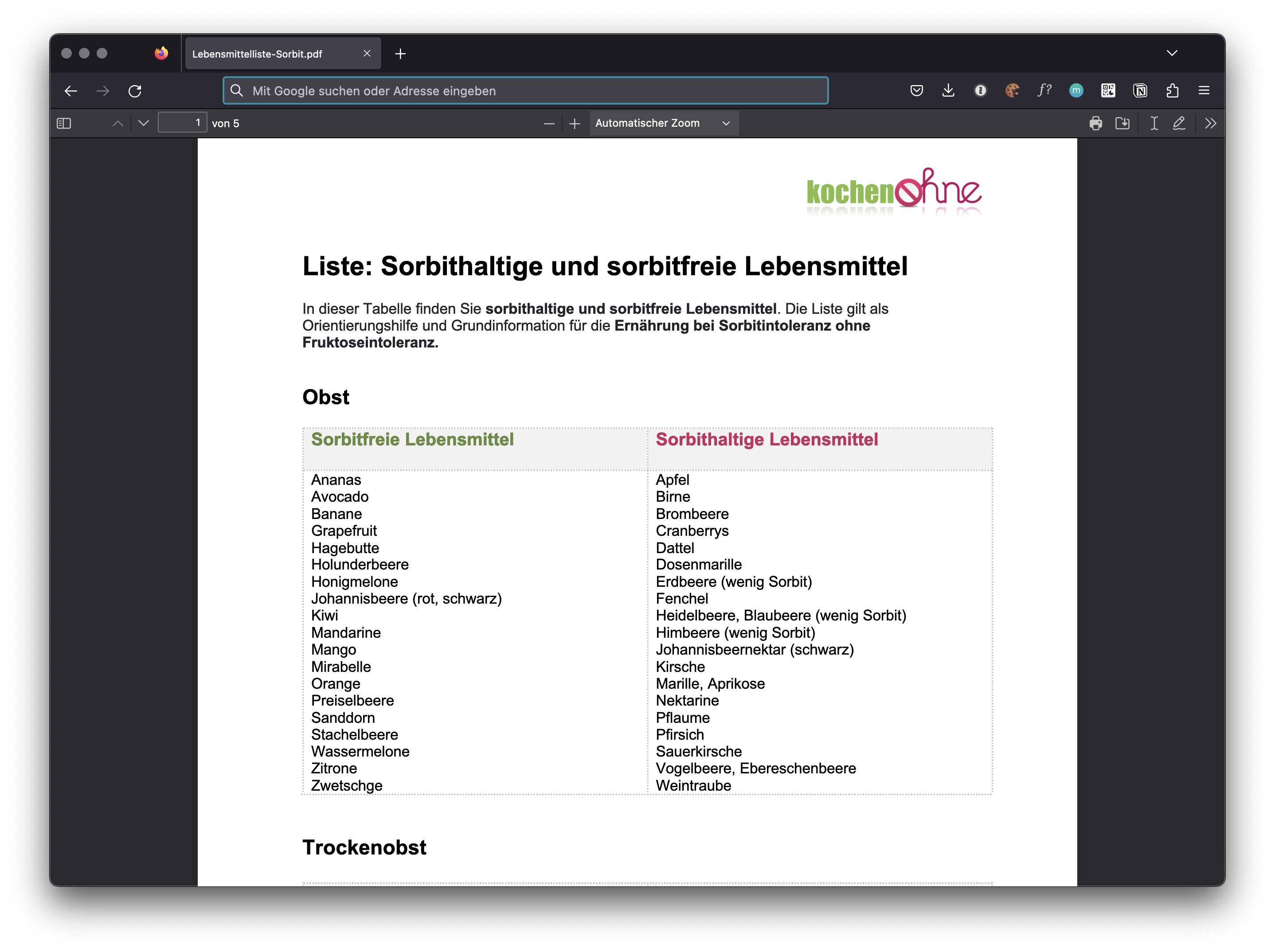

- Lebensmittelliste: sorbithaltige Lebensmittel und sorbitfreie

2. Phase: Testphase / Kostaufbau

In dieser Phase werden einzelne sorbithaltige Lebensmittel in den Ernährungsplan aufgenommen, denn in dieser Phase soll langsam ausgetestet werden, welche Lebensmittel der Patient beschwerdefrei verträgt und in welchen Mengen (Verträglichkeitsgrenzen). Zu Beginn werden nur ein bis zwei sorbithaltige Lebensmittel pro Tag gegessen. Nach und nach wird die Menge gesteigert. Auch in dieser Phase ist es äußerst wichtig, die Ergebnisse in einem Ernährungs- und Symptomtagebuch aufzuschreiben.

3. Phase: sorbitarme tägliche Ernährung festlegen

Ein Sorbitintoleranter sollte sich auf jeden Fall dauerhaft so ernähren, dass er beschwerdefrei leben kann und nicht mehr unter den Symptomen einer Sorbitunverträglichkeit leidet. Die Obstauswahl sollte so gewählt werden, dass deren Sorbitgehalt im tolerablen Bereich liegt, aber trotzdem der Nährstoffbedarf gedeckt wird. Die dauerhafte Ernährung wird in der 3. Phase individuell festgelegt und aufgeschrieben.

Wichtig ist, in regelmäßigen Abständen die individuellen Toleranzgrenzen auszutesten, denn diese ändern sich oftmals nach einiger Zeit.

Ernährungstipps bei Sorbitintoleranz

Folgende Tipps und Hinweise zur Ernährung und zum Handeln sollten Sie bei Sorbitunverträglichkeit kennen:

- Die Kombination sorbithaltiger Lebensmittel mit fett- und eiweißhaltigen Zutaten, beeinflussen die Symptome positiv.

Bei der sorbitarmen Ernährung spielt nicht allein der Sorbitgehalt der Lebensmittel eine Rolle, auch die Nährstoffzusammensetzung. Vor allem der Protein- und Fettgehalt ist entscheidend für die Verträglichkeit eines sorbitreichen Lebensmittels. So wird beispielsweise eine Birne mit Sahnequark deutlich besser vertragen, als wenn Sie allein verzehrt wird. - Gemüse ist in der Regel verträglich. Auch wenn einige Gemüsesortensorten etwas Sorbit enthalten, ist die Menge in der Regel so gering, dass sie nicht relevant ist. Bei verarbeitetem Gemüse (z.B. eingelegte Paprika) sollten Sie allerdings die Zutatenliste lesen.

- Leichte Vollkost während der Ernährungsumstellung empfohlen

Betroffene von Zuckerverwertungsstörungen reagieren häufig auf schwer verdauliche Lebensmittel. Daher ist in der Zeit der Ernährungsumstellung oft auch die sogenannte leichte Vollkost (früher Schonkost genannt) empfohlen. Bei dieser Ernährungsform werden blähstoffarme und ballaststoffarme Lebensmittel gegessen. Es wird auf grobe Vollkornprodukte und auf blähendes Gemüse, wie Kohl, Brokkoli, Zwiebeln und Hülsenfrüchte verzichtet. Außerdem sollten Betroffene langsam essen, gründlich kauen, lieber mehrere kleine Mahlzeiten zu sich nehmen und auch viel trinken. - Ausgebildete Ernährungsberater hinzuziehen

Durch die Ernährungsumstellung erreichen Sorbitintolerante meist eine deutliche Besserung der Symptome oder sogar eine Beschwerdefreiheit. Es sollte aber nicht in jedem Fall nicht komplett auf Sorbit verzichtet werden, da die Abbaufähigkeit des Darms dadurch noch weiter verschlechtert werden könnte. Auch auf eine ausreichende Nährstoffversorgung ist zu achten. Dies alles zusammen ist eine komplexe Sache. Deshalb sollte die Hilfe von Ernährungsberatern mit speziellen Kenntnissen zu Allergien und Unverträglichkeiten in Anspruch genommen werden. - Achten Sie auf Mannit, Isomalt, Xylit & Co

Nicht selten bereiten andere Zuckeralkohole wie Mannit (E421), Lactit (E966), Isomalt (E953), Maltit (E965) ebenfalls Beschwerden. Finden Sie heraus, ob Sie auch auf diese Zuckeraustauschstoffe sensibel reagieren. Wesentlich besser verträglich sind aus der gleichen Gruppe Eryhritol (E986) und Xylit / Birkenzucker (E967). - Lebensmittel mit dem Zusatz „zuckerfrei“ oder "für Diabetiker geeignet“ enthalten häufig Sorbit

Da Sorbit nicht als Zucker deklariert werden muss, findet sich häufig eine Beschriftung wie „zuckerfrei“ auf sorbithalten Lebensmittels im Supermarkt, z. B. auch auf Müslis. Und weil durch Sorbit der Blutzuckerspiegel nicht ansteigt, wird er häufig in Lightprodukten und Diabetikerlebensmitteln verwendet. Wenn Sie auf diese Kennzeichnungen achten, erkennen Sie unverträgliche Lebensmittel schneller. Zuverlässig gibt aber die Zutatenliste Auskunft. - Lesen Sie die Zutatenliste von abgepackten Lebensmitteln

Sorbit muss auf allen abgepackten Lebensmitteln in der Zutatenliste aufgeführt werden, es sei denn es ist natürlicher Bestandteil in Obst und Gemüse. Lesen Sie die Zutatenliste von Fertigprodukten daher bitte genau. Hier kennt man Sorbit am Wort selbst oder es steht dort Sorbitol oder die E-Nummer E420.

Auch unter den E-Nummern E432, E433, E434, E435 und E436 (sogenannte Polysorbate) und E491, E492, E493, E494, E495 verbergen sich sorbithaltige Zusatzstoffe. - Spuren von Sorbit sind egal

Eine Sorbitunverträglichkeit ist keine Allergie, bei der kleinste Spuren gemieden werden müssen. In den allermeisten Fällen genügt es, einfach weniger Sorbit zu sich zu nehmen. Deshalb ist auch Zahncreme, die häufig Sorbit enthält, unproblematisch. Die Zahncreme wird in der Regel nicht geschluckt, so können höchstens Spuren von Sorbit aufgenommen werden. - Frisch gekocht ist halb gewonnen

Wer selbst kocht und keine Fertigprodukte isst, wird mit der Sorbitintoleranz einfacher zurechtkommen. Er hat die volle Kontrolle, weil er weiß, was im Essen steckt. Dann bleiben nur noch manche Obst- und Gemüsesorten, die gemieden oder eingeschränkt werden müssen. Viele selbstgemachte Speisen können im Gegensatz zu industriell gefertigten Produkten bedenkenlos gegessen werden. Wer z. B. seinen Kuchen oder Brot selbst backt und nicht im Supermarkt besorgt, geht in Sachen Sorbitgehalt auf Nummer sicher.

Tabletten

Es gibt keine Tabletten oder andere Medikamente gegen die Sorbitunverträglichkeit. Mit der Ernährungstherapie können Sie die Symptome der Sorbitintoleranz aber gut abstellen.

In dem häufigen Fall, dass gleichzeitig eine Fructoseintoleranz vorliegt, helfen Tabletten mit Enzymen.

Auch interessant

11 häufige Irrtümer über Sorbitintoleranz

Spuren von Sorbit sind gefährlich! Diese und 10 weitere populäre Irrtümer über Sorbitintoleranz und Sorbit sollten Sie kennen. kochenOHNE räumt mit den gängigsten Mythen und Halbwahrheiten auf.

Sorbitfreie Rezepte

Stöbern sie in 400 sorbitfreien Rezepten für Frühstück, Mittag und Abendbrot.

Alle Rezept dieser Liste haben weniger als 5 mg Sorbit pro Portion und sind für die Diätphase der Ernährungstherapie einer Sorbitunverträglichkeit geeignet.

Sorbitfrei essen ohne Beschwerden ist so einfach.

Buchempfehlungen zur Sorbitunverträglichkeit

Hilfreiche Bücher für Menschen mit Sorbitintoleranz und deren Eltern, Lebenspartner oder anderen Angehörigen:

Quellenangaben zum Text Sorbitunverträglichkeit, Sorbitintoleranz

- E 420 – Sorbit, Sorbitol: Feuchthaltemittel, Füllstoff, Süßungsmittel, zusatzstoffe-online.de, Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

- E 420 – Sorbit, Sorbitsirup, zusatzstoffmuseum.de, Hamburger Lebensmittelstiftung

- Diplom Oecotrophologin Schäfer, C: Köstlich essen - Fruktose, Laktose & Sorbit meiden, TRIAS; 3. Edition (7. Oktober 2020)

- Univ. Doz. Dr. med. Ledochowski, M.: Genussvoll leben trotz Nahrungsmittel-Intoleranzen,

München 2009, 2. Auflage Februar 2013 - Dr. Müller, C: Fruktose-Malabsorption, Bundeszentrum für Ernährung, 14.11.2022, bfze.de

- Reese, I., Schäfer, C.: Ernährungstherapie in der Allergologie, München,

2. erweiterte Auflage 2012 - Cremer, M; Köhnke, K: Essen und Trinken bei Fructosemalabsorption, DGE-Infothek, 2. Auflage, Bonn 2019

- Klimek, Dr. Prof, l.: Fructoseintoleranz (Fruchtzuckerunverträglichkeit), 13.03.2020

- Nährwertdatenbank: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), BLS-Version 3.02, Max Rubner-Institut

Der Text wurde erstellt am 05. Januar 2016. Letzte Aktualisierung am 24. März 2023.